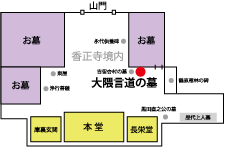

「幕末の歌人・大隈言道(おおくま ことみち)のお墓」

境内にある大隈言道の墓

大隈言道(1798-1868)

は、福岡を代表する“幕末の天才歌人”として知られています。勤王の列婦・野村望東尼の門下生でもある。

当時としては画期的な歌風で、庶民の暮らしや桜などの身近な自然を詠じました。

しばらくして、佐佐木信綱に見いだされ、言道の歌は一躍脚光を浴びます。

没後、言道の歌は英訳もされ、海外でも高い評価を受けています。

香正寺の境内に佇む言道の墓石には、

「萍堂言道居士」という言道絶筆の文字が彫られています。

平成10年には、

福岡市にて「大隈言道・生誕二百年記念行事」が行われました。

大隈言道の肖像画

墓地の玉垣には「佐々木信綱」や「斎藤茂吉」など錚々たる名が刻まれている

「萍堂大隈先生墓」と記されている

<注釈>

・佐佐木信綱 (1872~1963)・・・ 歌人・国文学者。三重県生まれ。東大卒。

父弘綱のあとを受け、竹柏会を主宰。「心の華」(のち「心の花」)を創刊。温雅清新な歌風で、代表歌集に「思草」「豊旗雲」がある。また、万葉集の研究に功績を残す。(出典:「大辞林」)

・野村望東尼(1806~1867)・・・ 江戸末期の女流歌人。

福岡藩士・野村貞貫の後妻。夫の没後、出家して望東尼と称す。

和歌を大隈言道に学ぶ。勤王思想をもち、高杉晋作・平野国臣・西郷隆盛らと交遊。

著「上京日記」「姫島日記」,歌集「向陵集」など。(出典:「大辞林」)

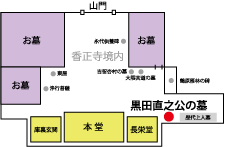

「黒田直之(くろだ なおゆき)公のお墓」

境内にある黒田直之の墓

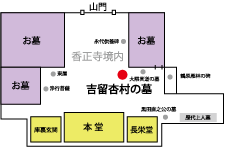

「黒田家武術師範・吉留杏村(よしどめ あんそん)のお墓」

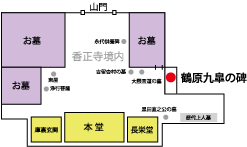

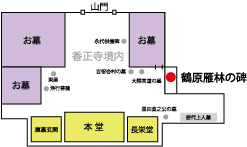

「鶴原九皐(きゅうこう)のお墓」(鶴原雁林のお墓)

「鶴原雁林と “狐の恩返し”の由来碑」

江戸時代、黒田家の藩医であった鶴原雁齋(つるはらがんさい)が、

罠に掛かった白狐を助けたことに端を発し、

後代にわたって「狐の恩返し」の霊験を得て、大いに家業が繁盛していった、という言い伝え。

(※「雁林」という名は、鶴原家当主の継承名)

ある夜、雁齋が福岡藩家老の屋敷へ往診のため出向いたところ、池の辺りで1匹の白狐が松の木に縛られていた。

家老曰く、狐が池の鯉を盗みにくるので捕らえたとのこと。

狐を哀れに思った雁齋は、新薬の調合のために“狐の生き肝”が必要だからという口実で狐を譲り受け、

我が家へと連れて帰ります。

「これからは侍屋敷に近づくな。山に帰り、山で食べ物を探せ」と懇々と狐を諭し、そのまま逃してあげたそうです。

三年後、雁齋が京都で学問修行中に突然高熱で倒れてしまいます。

すると突如、病床で苦しむ雁齋の目の前に美しい女性が現れ、

手厚く看病を受けて九死に一生を得ます。

雁齋が女性にお礼を言うと、その女性は三年前に雁齋が命を助けた狐だと告白します。

それ以後鶴原家は、狐の報恩もあってか、

“熱冷ましのお薬”の開発の成功をきっかけとし長く繁栄し続けていったそうです。

雁齋の孫に当たる雁林の時代にも、町内で大火事が起こった際(1753年・宝暦の大火)、雁林の屋敷(※現在の大名1~2丁目界隈)から

大きな白狐が飛び出して尻尾を一振りし、神風を起こして屋敷を類焼から守ったと云われます。

当時の縁を偲ぶものとして、雁林のお戒名には「狐」の一字が挿入されています。

(※言い伝えの描写には諸説あるようです。)

石碑に刻まれた云われ

大名一丁目界隈の「雁林町通り」

<関連リンク>

・福岡市中央区の公式ホームページ「鶴原雁林とキツネの恩返し」